目次

株式は遺産分割の対象となります。したがって、遺言書のない場合には、基本的に遺産分割協議によって株式の相続人を決めることになります。

相続財産の中でも株式は特に評価方法や分割方法などが複雑になるため、流れに沿って分かりやすくご紹介させていただきます。

1. 株式も相続では遺産分割の対象となる

最初に、株式が遺産分割の対象となる理由や、遺産分割と株式の議決権との関係についてご説明します。

1-1.株式が遺産分割の対象となる理由

株式は、株主総会での議決をする権利といった分割が困難な不可分な権利が含まれているため、単純な可分債権のように、各相続人に分割して帰属させることができず、遺産分割の対象となります。

よって、被相続人の遺言書がなければ、基本的に遺産分割協議によって相続人を決めることになります。

1-2.遺産分割と株式の議決権との関係

遺産分割協議によって相続人が決まった後は、その相続人が被相続人から名義変更をすることで、単独で議決権を行使することができるようになります。

一方で、遺産分割が完了していない株式については、各相続人の相続分の比率での共有状態になるため、議決権を行使するためは、共有者間で権利を行使する者1名を決めて、株式発行元の会社へ氏名の通知が必要になります。

2. 株式の遺産分割方法

次に遺産分割協議で話し合う際に必要になる株式の評価と、実際に遺産分割する際の具体的な方法についてご紹介いたします。

2-1.遺産分割のための株式の評価

上場株式と非上場株式では、どのように価値を評価するかについて扱いが異なります。しかし、いずれの株式も遺産分割の際に、相続人全員が評価額について納得できれば問題ありません。

ただし、株式の評価額は、日々変動する点に注意しなければなりません。

株式を含めた財産目録は、相続開始日を基準にして作成されるため、相続開始日の金額をもとに株式の代償金の額を決めてしまうと、後述する代償分割をする場合に、一部の相続人が不公平を主張する可能性があるのです。

その理由は、評価額が安い方が、株式を相続する側にとってそれ以外の相続財産も得やすく有利となり、評価額が高い方が、相続しない側にとって代償金を多く貰うことができ有利になるからです。

また、株式を相続後すぐに売却することを検討している場合には、譲渡益に対して譲渡所得税がかかります。遺産分割協議の段階から、譲渡所得税がかかる可能性も含めて株式の評価を検討する必要があるのです。

後々にトラブルとならないためにも、株式の評価はメリットとデメリットを考慮した上で、相続人間でよく話し合って決めていただきたいと思います。

上場株式

被相続人がどの会社の株式をどれだけ保有しているのかは、取引残高報告書に記載されています。取引先の証券会社へ発行を請求してください。

上場株式は株価が公開されているため、客観的にその価格を判断することができますが、株価は日々大きく変動するため、どの段階の評価額で価格を判断するかが重要なポイントになります。

一般的には、遺産分割時の株式市場の株価を基準に判断することになります。

非上場株式

非上場株式は株式市場に上場していない株式で、中小企業のオーナー社長やその親族が保有していることが多くなります。

上場株式のように明確な株価はがないため、相続税評価額は株式の発行会社に直接価値の問い合わせをして、会社の財務状態から計算します。しかし、これも遺産分割においては、あくまで参考であって絶対ではありません。

非上場株式の時価評価については税理士に相談し、相続人全員が納得できるように評価を擦り合わせていくと良いかと思います。

2-2.遺産分割方法

遺産分割の方法には次のような方法があります。相続人全員で最適な方法を話し合ってください。

現物分割

株式そのものを相続人間で分割する方法です。

例えば、300株あった場合には配偶者と長男で150株ずつ分割します。

株式は数で平等に分割することができるため、現物分割が一般的に行われている方法になります。

代償分割

代表相続人が株式を相続し、他の相続人に対して代償金を支払う方法です。

例えば、相続人が長男と長女の2人である場合に、1,000万円の株式を長男がすべて相続する代わりに、長女へ代償金500万円を支払います。

この方法では、代償金を支払う相続人に多額の資金が必要になる点が問題になります。さらに、先程の2-1.でご紹介させていただいた通り、株式の評価によっては不公平を主張する相続人が発生する可能性があります。

他方、他の相続人が現金を欲しがっている場合や、株式の他に不動産などの平等に分割しにくい財産がある場合には適した方法になります。

換価分割

代表相続人が相続した株式を売却した後に、その現金を分ける方法です。

例えば、長男が相続した株式を2,000万円で売却し、そのうち1,000万円を残りの相続人である次男へ支払います。

どうしても現金で遺産分割を行いたい場合に適した方法です。一方で、売却時に譲渡所得税が課税され、処分にも費用がかかります。

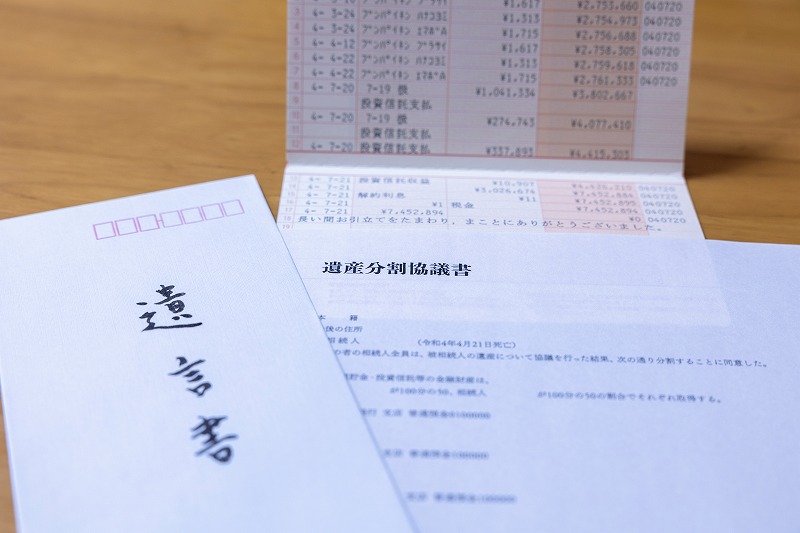

2-3.株式の遺産分割協議書の書き方

遺産分割が成立すると、その内容を記載した遺産分割協議書を作成します。

株式については、その後の相続手続きでも遺産分割協議書を提出しなければなりません。

株式を記載する際のポイントは、会社名と株式数を正確に記載することです。取引残高報告書などを参考に、書き写すと良いかと思います。

株式が含まれる遺産分割協議書の簡単なサンプルはこちらになります。よろしければご参照ください。

|

遺 産 分 割 協 議 書 被相続人相続太郎(本籍:東京都○○○)は令和3年2月12日に死亡したので、その相続人である相続花子及び相続一郎は、被相続人の遺産につき次のとおり分割することを協議した。 1.次の財産は、相続一郎が取得する。 ➀ ○○株式会社 普通株式 100株 2.次の財産は、相続花子が取得する。 □□銀行××支店 普通預金 3.本遺産分割協議の時点で判明していない被相続人の遺産が後日発見された場合は、別途協議する。 以上のとおり分割協議が成立したので、これを証するため、本書を作成し、各自署名押印する。 令和3年〇月〇日 東京都〇〇〇 大阪府〇〇〇 |

3. 株式の相続手続き

株式の相続人が決まったら、次に相続手続き(株式の名義変更)を行い、名実ともに相続人の所有にします。

3-1.上場株式の名義変更

取引先の証券会社へ連絡をし、窓口で必要書類を提出することで完了します。決して難しい手続きではなく、証券会社側も頻繁にある手続きで慣れていますのでご安心ください。

相続人が証券会社に口座を持っていない場合には、被相続人の口座をそのまま引き継ぐことはできず、新規で開設しなければなりません。

必要書類

証券会社によって多少異なりますが、基本的に必要となる書類は次の通りです。

- 株券(電子株の場合には不要)

- 相続による株式名義書換請求書(証券会社に様式あり)

- 遺産分割協議書

- 被相続人の誕生から死亡するまでの連続した戸籍謄本

- 相続人全員の戸籍謄本

- 相続人全員の印鑑証明書

- 名義変更をして株主になる人の株主票

3-2.発行された株券を紛失してしまった場合の手続き

株券が見当たらない、紛失してしまったといった場合には、その旨を証券会社へ連絡をしてください。証券会社の指示に従って手続きしていただければ、株券喪失登録簿に登録され1年後に株券が無効となり、名義変更ができるようになります。

3-3.非上場株式の名義変更

非上場株式を相続する場合には、証券会社を仲介していないため、発行会社へ直接連絡をして手続きをします。

原則:相続人は譲渡制限付株式であっても承継できる

通常、非上場株式は譲渡制限付株式となっています。しかし、「譲渡制限」とは売買や贈与による譲渡への制限を指しており、相続による承継の場合には会社の承諾を得る必要なく、遺産分割により相続することができます。

例外:発行会社の定款に相続人に対して売却請求出来る旨の定めがある場合

ただし、非上場企業の場合には株主が誰であるかという点が重要な意味を持つため、譲渡制限株式を承継した人に対して、売渡請求することができる旨を定款に記載することができます。

したがって、売渡請求された場合には、名義変更はできず株式を発行会社へ売却することになります。

非上場株式の場合には、手続きの方法自体が発行会社ごとに異なり、株主名簿がない・名義変更の方法が確立していないという会社も多いため、臨機応変に対応しなければなりません。

トラブルに発展しそうな場合には、早めに弁護士へ相談することをおすすめいたします。

4.相続した株式についてのよくある質問(FAQ)

最後に相続した株式についてのよくある以下の質問3点についてお答えしましょう。

- 株式の相続に期限はないの?

- 単元未満株(端株)の相続手続きはどうすればいい?

- 相続した株式はどうすればいい?

株式の相続に期限はないの?

株式の相続に期限はありません。

ただし、相続手続きを放置すると、次のような事態が発生する可能性があります。

- 株式の相続手続きを放置すると

- そのまま5年間放置すると

- その後さらに5年又は10年間放置すると

株式総会招集通知などの案内が来ないために、株主権の行使ができない

配当金の受け取りができない

株主に対する通告・催告が継続して5年間到達していないと、株式会社はその株式について「株主所在不明」として扱うことができる

株式が競売にかけられる可能性・会社に買い取られる可能性

会社からの連絡を受け取れず、売却金受け取りの権利行使ができない

売却金の請求権に時効が成立してしまい、売却金を受け取ることができなくなる

株式の相続手続きは、早めにするに越したことはありません。

単元未満株(端株)の相続手続きはどうすればいい?

単元未満株(端株)とは、最低売買単位である1単元の株数に満たない株式を指し、会社の合併や子会社化、株式併合や株式分割、1単元の変更などにより発生します。

株式の電子化に伴って、上場株式は、基本的に証券会社の口座へ移管されました。

しかし、電子化までに株券が預託されていない株式については、証券会社には移管されずに、株主名簿管理人である信託銀行の特別口座に残されました。通常、株式会社は、単元未満株の株券を発行しません。そのため、単元未満株は、多くの場合信託銀行の特別口座に残っているのです。

そこで、単元未満株式の相続手続は、単元未満株を管理する信託銀行に対して、特別口座の単元未満株を、証券会社の口座に振り替える手続きを依頼することによって行います。

したがってこの場合にも、単元未満株を承継した相続人が証券会社に口座を持っていなければ、事前に開設しなければなりません。

相続した株式はどうすればいい?

相続することになった株式には、そのまま所有し続ける、売却するという選択肢があります。

また、相続したら困りそうな場合には最初から相続しない相続放棄という選択肢もあります。

最後に、その判断材料をご紹介させていただきます。

株式を相続放棄する方法

その会社の後継者ではないなど、多額の相続税を納めてまで相続する価値がないということもあるかと思います。そのような場合には相続放棄も選択肢の一つとなります。

相続放棄をすると相続財産の一切を相続することができなくなりますが、非上場株式にかかる多額の相続税も負う必要はなくなります。

ただし相続放棄をしても、次の相続人が財産の管理を始めことができるようになるまで、「自己の財産におけるのと同一の注意をもって」相続財産を管理しなければならず、直ぐに開放されるわけではありません。

株式を売却する方法

もう1つは相続した後に売却する方法です。

市場がある上場株式では難なく行えることですが、非上場株式になりますと難しい選択肢となります。

上場株式

上場株式は証券会社でいつでも容易に売買を行うことができます。

ただし、相続した株式だからといって、株式相場を参考にせず売却すると、取得費から考えて損になる可能性もあります。

また、株式が購入金額よりも高く売却でき、売却金額から取得費と譲渡費用を差し引いて利益が出た場合には、譲渡所得税の対象になります。

相続により取得した株式を相続開始から3年10か月以内に売却した場合には、支払った相続税の一部を取得費に含めることができる取得費加算の特例が適用できます。売却を考えていらっしゃる場合には、この期間内に売却した方が有利かと思います。

なお、取得費加算の特例については、「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例(取得費加算の特例)とは」をご一読ください。

非上場株式

非上場株式の評価額は、その会社の純資産額を計算に使用するため、小さな会社であっても長年利益が出続けているような会社では、想定以上の高額な評価額になることがあります。

したがって、課税される相続税も高くなってしまうことから、売却して納税資金を捻出することも視野に入ってきます。

非上場株式の売却先には、第三者とその株式の発行会社がありますが、非上場株式を購入したいという第三者が現れることは稀かと思います。

また3-3.でご紹介させていただいた通り、非上場株式の多くは譲渡制限付株式となっており、第三者へ売却したい場合には会社の承認が必要になります。

会社に全く関係のない赤の他人が株主になることになり、多くの場合で承認されないと考えられますが、その場合には会社に対して株式の買い取り請求を行うことができます。

第三者に関係なく、最初から買い取り請求を行うこともできますが、任意交渉となり、法的な強制力がなく、通常、発行会社に拒否されてしまいます。まずは、第三者の売却先を見つけるのが基本になります。

ただし市場のない非上場株式には、買取価格を決めるための明確な基準がなく、話し合いによって決めなければなりません。なかなか折り合いがつかないような場合には、トラブルへの発展を防ぐためにも弁護士などの専門家に相談することをおすすめいたします。

まとめ

株式は遺産分割の対象となるため、相続人全員が納得できるような遺産分割協議をすることが重要です。

特に株式が非上場株式である場合には、評価や相続手続きが複雑になります。できるだけ早く専門家へご相談いただくことをおすすめします。