相続によって土地や建物を取得した場合には、相続登記を行います。

現在は、相続登記に期限もなく、相続登記を行わなくても法的に問題はないため、ついつい長期間放置したままでいるという方もいらっしゃるのではないでしょうか。

しかし、2024年4月1日以降は相続登記が義務化され、正当な理由なく期限内に登記をしなければ、罰則も科されることになります。

今回は、相続登記を行っていない場合のトラブルや相続登記の手続きについてご紹介させていただきます。

未登記であることにお悩みの方、相続登記を行うつもりがない方などご一読いただき、速やかに対処いただけますと幸いです。

1.相続登記は2024年以降義務化され罰則も

2024年4月1日以降は、相続した不動産の登記をせずに放置しておくことはできません。相続登記が義務化されるからです。

相続登記の期限は、「相続の開始及び所有権を取得したことを知った日から3年以内」です。そのため、被相続人が不動産を所有していた事実を認識していない期間は、この3年には含まれないことになります。

1-1.義務化施行前の相続不動産について

相続登記の義務化は、施行日前に相続があった不動産も対象となります。したがって、相続登記がされていない不動産は、施行日以降3年以内に相続登記をしなければなりません。

ただし、法改正以前に相続していたが、施行後に不動産を相続したことを認識した場合には、認識した日から3年以内に相続登記を行う必要があります。

また、氏名や住所などの変更手続きについても、施行日から2年以内に行う必要があります。

1-2.相続登記を怠った場合の罰則

さらに、「正当な理由」なく期限内に登記をしなければ、10万円以下の過料の適用対象となります。

「正当な理由」については、通達等であらかじめ明確化する予定とされていますが、罰則が科されるのは、不動産を相続したことを知っていながら登記せずに放置していたなど悪質なケースが考えられます。

2.相続登記をしないとどんなトラブルがある?

次に、相続登記をしないまま不動産を放置するとどのような問題が発生するのかをご理解ください。

2-1.登記がなければ権利を第三者に主張できない

不動産の所有権を取得しても登記をしてなければ、その権利を第三者に主張することができません。

代表的な例として土地の二重譲渡が挙げられます。

例えば、AからBへ土地の譲渡がありBが登記しなかった場合に、それを奇貨としてAが同じ土地をCへ譲渡し、すぐにCの登記があったとすると、登記を経由していないBは土地の権利をCに対して主張することができません。

これを相続の場合に置き換えると、次のような問題が考えられます。

被相続人Aから土地を相続したBは、相続登記をしないまま放置していたところ、Bの共同相続人であるCが、遺産分割協議書を偽装してその土地を単独名義で登記してしまい、土地を売却した後に、買主に名義変更の登記をしてしまったとします。

Bは、Cから土地の売却を受けた買主に対して、法定相続分については主張することはできますが、土地全部を取り戻すことはできません。

2-2.売却したくても売却できない

相続登記をしていないことで、土地を売買する際にも問題が発生します。

一般に、土地の売買は、登記上の名義人を現在の所有者から購入者に変更することにより行われます。

登記の名義人になっていなければ所有権を第三者に主張できないため、売主と登記上の名義人が異なる土地を購入しようと思う人は、まずいません。相続登記をしてないだけと説明しても、応じる購入者は現れないでしょう。

2-3.不動産を担保に融資を受けられない

担保に入れることができる土地があると、金融機関から融資を受けやすくなります。

ただし、土地に相続登記をして被相続人から相続人への名義変更がされていないと、その土地を担保にすることはできません。

土地を担保にするには、融資する金融機関が、その土地に抵当権の設定登記を行います。抵当権の設定登記は、金融機関と登記簿上の所有権者との共同申請で行います。したがって、融資を受ける相続人名義の登記が土地になければすることができないのです。

2-4.登記をしていない土地でも固定資産税は発生

「相続登記をしなければ、所有者が分からないので固定資産税の請求がないのでは」と思われる方がいらっしゃいますが、間違いです。

相続登記をしていない土地については、相続人全員に固定資産税を納める義務があり、相続人代表者に固定資産税の納税通知書が届きます。

もし、不動産を相続していない相続人が固定資産税支払った場合には、不動産の相続人に求償することができます。

2-5.権利関係が複雑になってしまう

相続が発生した不動産は、相続登記がされるまで相続人全員が法定相続分に応じて共有している状態になります。

このうちの相続人の誰かが亡くなってしまうと、その持分は次の代へ承継されます。こうして、相続が繰り返すごとに土地の共有関係が複雑化していき、所有者が誰であるか特定が難しくなります。

時の経過とともに血縁の薄い相続人が増えていくことになり、いざ相続登記を行おうとしたときに、所有者が行方不明で収拾できない状態になっている可能性もあります。

3.相続登記をするメリット

以上のようなトラブルを避けるためにも、相続登記は必ず行うようにしましょう。

そこで、次に相続登記を行うメリットをご紹介させていただきます。

3-1.所有権を主張できる

相続登記を行えば、登記簿謄本に所有者がその不動産の名義人であることが記載されることにより、第三者に対して法的に所有権を主張することができます。

3-2.取引の円滑化が可能になる

融資の担保提供や売買など、不動産の取引には基本的に登記簿謄本が必要になります。

ここで相続登記がされていないことが判明すると、折角の取引が白紙になってしまいます。相続したら相続登記まで一連の流れとして行っておくと、その後の取引も円滑に行うことができます。

3-3.権利関係が複雑化するトラブルを避けられる

遺産分割の際に併せて相続登記も行っておくと所有者を特定できるので、権利関係が複雑になってしまい後の代で相続時のトラブルが発生しやすくなるのを避けることができます。

4.相続登記手続きの流れ

では、次に相続登記の流れを簡単にご紹介させていただきます。

① 相続人の確認

被相続人の遺言書があれば、通常、遺言書の通りに遺産を分割します。ただし、相続人全員の同意があれば、遺言書と異なる遺産分割も可能です。

被相続人の遺言書がない・遺言書と異なる遺産分割をする場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、誰がどの財産を相続するのかを決定します。

特に土地は相続財産の中でも高額になりやすく、後々にトラブルが発生することがないように、しっかりと話し合いをしてください。

共有名義での相続もできますが、その後の相続で、大変な労力がかかる可能性があります。どうしてもという理由がある場合以外には、避けたほうがいいでしょう。

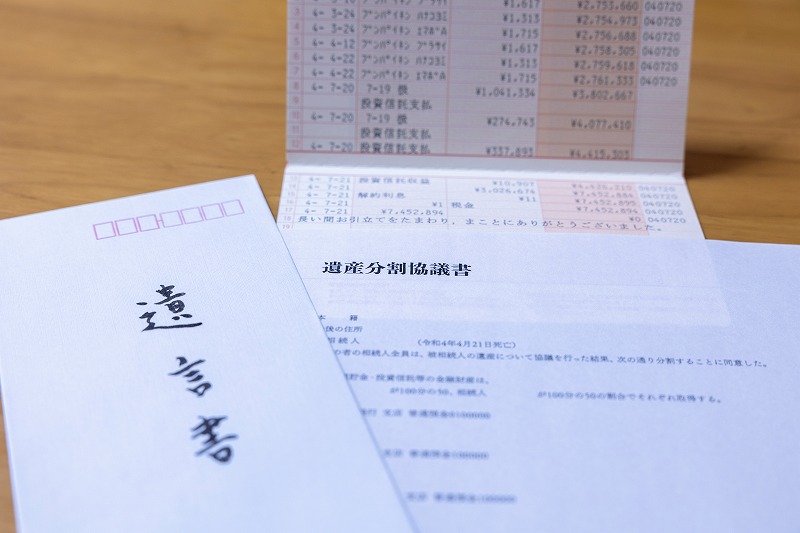

遺産分割協議がまとまった後は、その内容を遺産分割協議書に記載し、相続人全員で署名と押印をします。

② 登記申請書の作成

法務局へ相続登記を申請するため、登記申請書を作成します。

申請書の様式はこちらからダウンロードできます。

【参考サイト】不動産登記の申請書様式について|法務局

③ 法務局に必要書類を提出

法務局に登記申請書と必要書類を合わせて提出します。

遺産分割協議により不動産を取得した場合の必要書類

- 遺産分割協議書

- 被相続人の誕生から死亡までの連続した戸籍謄本

- 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票

- 相続人全員の現在の戸籍謄本

- 不動産を取得した相続人の住民票

- 相続人全員の印鑑証明書

- 不動産の固定資産評価証明書

など

遺言書により不動産を取得した場合の必要書類

- 遺言書

- 被相続人の死亡時の戸籍謄本

- 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票

- 不動産を取得した相続人の戸籍謄本

- 不動産を取得した相続人の住民票

- 不動産の固定資産評価証明書

など

この他に、登記を司法書士などの専門家に依頼する際には、委任状が必要となります。

④ 法務局での書類審査

提出した書類に問題がないか確認されます。

万一不足等があれば電話連絡があります。

⑤ 登記簿への記載

書類が通ると、登記簿へ記載されます。

⑥ 登記事項証明書・登記識別情報の通知

登記が完了した旨の連絡があった場合には、念のために登記事項証明書を1通取得して内容をご確認ください。

5.相続登記についてよくある質問(FAQ)

相続登記にかかる費用はいくらくらい?

相続登記にかかる費用で大きな割合を占めるのは、登記する際にかかる登録免許税です。

この登録免許税は、相続する土地の固定資産税評価額によって変わります。

相続登記に要する主な費用を次に挙げておきましょう。

- 戸籍謄本や住民票などの手数料:数千円

- 法務局への郵送代、交通費:数千円

- 登録免許税:固定資産評価額 × 0.4%

- 登記事項証明書:不動産1件600円

- 司法書士への報酬(登記の代行を依頼する場合):5~10万円程度

相続登記はなぜ義務化されるの?

相続登記が義務化される理由は、所有者不明の土地問題に対応するためです。

近時、相続登記がされていないため、所有者を把握することができず、街づくりのための公共事業が進まないといった問題が日本各地で発生しています。

さらに、相続登記をしないまま、適切な管理をされずに放置された空き家も数多く存在します。

そこで、相続登記を義務化し、土地所有者を明確にすることで、管理の請求や処分が円滑に行えるようにすることを目指しているのです。

まとめ

相続登記をしないメリットは、登記費用を支払わなくて済むことだけです。将来的にトラブルに巻き込まれて損失を被る可能性があり、相続登記が義務化された後では罰則の対象になってしまう可能性もあります。

不動産を相続した場合には、相続登記もセットで行いましょう。

長年放置していて悩まれている方がいらっしゃいましたら、法律の改正前に、速やかに行うことをおすすめいたします。